Les ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable sont des ressources en eau souterraines qui ont été identifiées du fait de leur caractère stratégique pour l’alimentation en eau potable actuelle mais aussi future. Ces ressources doivent être préservées durablement. Pour cela, une méthodologie est proposée : dans un premier temps, on délimite des « zones de sauvegarde » pour chacune des ressources stratégiques, qui correspondent aux zones où les risques de pollutions de l’eau ou de l’amoindrissement de l’infiltration de l’eau sont les plus forts. Ensuite, on définit et on met en place un plan de préservation sur ces zones, avec l’ensemble des acteurs du territoire, qui peuvent être concernés par cette problématique.

Les « ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable » sont définies comme des ressources :

- dont la qualité chimique est conforme ou proche des critères de qualité des eaux distribuées tels que fixés dans la directive 98/83/CE ;

- importantes en quantité ;

- bien situées par rapport aux zones de forte consommation (actuelles ou futures) pour des coûts d’exploitation acceptables.

Parmi ces ressources stratégiques, il faut distinguer celles qui sont :

- d’ores et déjà fortement sollicitées et dont l’altération poserait des problèmes immédiats pour les populations qui en dépendent ;

- peu ou pas sollicitées à ce stade, mais à fortes potentialités, préservées à ce jour du fait de leur faible vulnérabilité naturelle ou de l’absence de pression humaine – ressources à conserver en l’état pour la satisfaction des besoins futurs à moyen et long terme.

Pour ces ressources, la satisfaction des besoins en eau potable doit être reconnue comme l’usage prioritaire par rapport aux autres usages (activités agricoles, industrielles, récréatives, etc.).

La notion de ressources stratégiques découle de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE), qui demande d’identifier les masses d’eau utilisées pour l’alimentation en eau potable actuelle ou future (article 7.1) ; elle stipule que les États membres doivent, sur chacun de leurs districts hydrographiques, assurer la protection de ces masses d’eau afin de prévenir la détérioration de leur qualité, et qu’ils peuvent pour cela établir des zones de sauvegarde (article 7.3).

En France, c’est l’article L212-1 du Code de l’environnement qui charge les comités de bassin hydrographique de l’identification et de la préservation de ces masses d’eau.

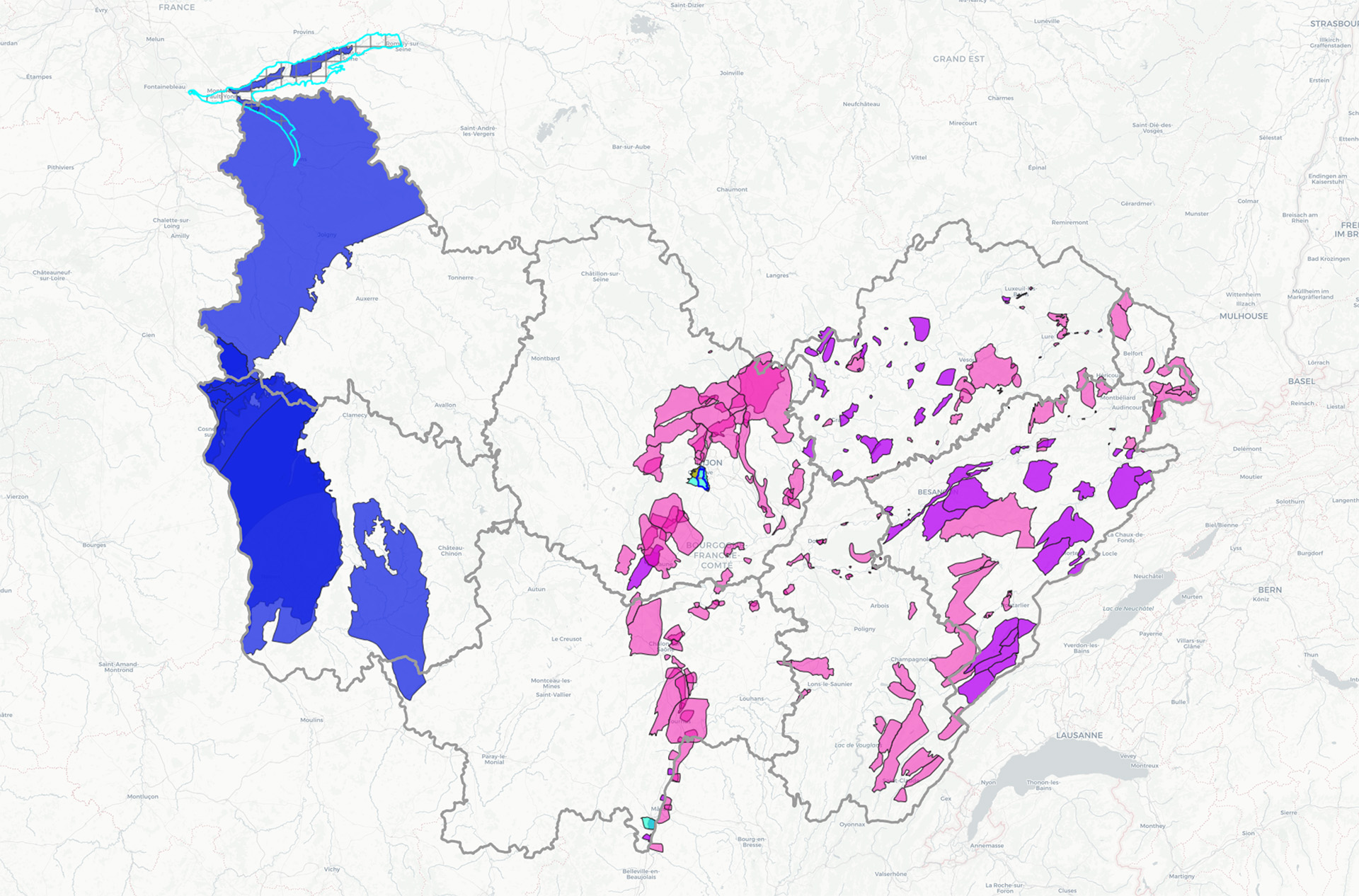

Sur le bassin hydrographique Rhône-Méditerranée, c’est le SDAGE 2022-2027 qui désigne 127 masses d’eau disposant de ressources d’enjeu départemental à régional pour l’alimentation en eau potable, au sein desquelles il demande d’identifier les ressources stratégiques et de délimiter des zones de sauvegarde sur lesquelles orienter les actions de préservation.

Sur le bassin Loire Bretagne, les ressources stratégiques sont des Nappes à réserver pour l’Alimentation en Eau Potable (NAEP). Il s’agit de masses d’eau souterraines entièrement captives et qui sont déjà utilisées pour l’eau potable. Seules les parties les plus productives sont classées NAEP.

Sur le bassin Seine Normandie, les ressources stratégiques sont des Nappes à réserver pour l’Alimentation en Eau Potable (NAEP). Il s’agit de l’aquifère captif de l’Albien-Néocomien, classé intégralement en zones de sauvegarde, et des alluvions de la Bassée, pour lesquelles trois zones de sauvegarde sont d’ors et déjà délimitées.

En Bourgogne-Franche-Comté, l’alimentation en eau potable (AEP) est extrêmement dépendante des ressources en eau souterraine, qui fournissent entre 70 et 80 % des prélèvements pour ce besoin.

Or, cette disponibilité n’est pas garantie, en raison des problèmes de recharge de la ressource, en lien avec le changement climatique et des pressions anthropiques.

Les activités humaines constituent des pressions qui génèrent des impacts plus ou moins néfastes pour ces ressources (pollution par des solvants, hydrocarbures, pesticides, nitrates, prélèvements, etc.) ou empêchent l’implantation de nouveaux captages (artificialisation des sols).

Les années 2018, 2020 et de 2022 à 2024 ont été les plus chaudes depuis 1959 en Bourgogne-Franche-Comté. Les sécheresses prolongées vont se répéter plus fréquemment et s’intensifier dans les prochaines années. Les ressources souterraines, bien que peu visibles, en payent le prix autant que les ressources superficielles.

Il importe de s’assurer de la disponibilité à long terme de ces ressources, en qualité et en quantité suffisantes, pour satisfaire les besoins actuels et futurs d’approvisionnement en eau potable des populations. De plus, ce manque d’eau peut être aujourd’hui un point de blocage pour le développement d’un territoire (permis de construire refusés, impossibilité de fournir de l’eau en quantité suffisante aux industries, etc.).

Vous pouvez retrouver l’ensemble des ressources stratégiques de Bourgogne-Franche-Comté sur cette carte interactive.

Sur cette carte, vous pouvez zoomer et vous déplacer pour retrouver votre territoire, mais aussi réaliser une recherche par commune ou EPCI-FP.

En cliquant sur une ressource stratégique, vous pourrez retrouver les informations la concernant en téléchargement.

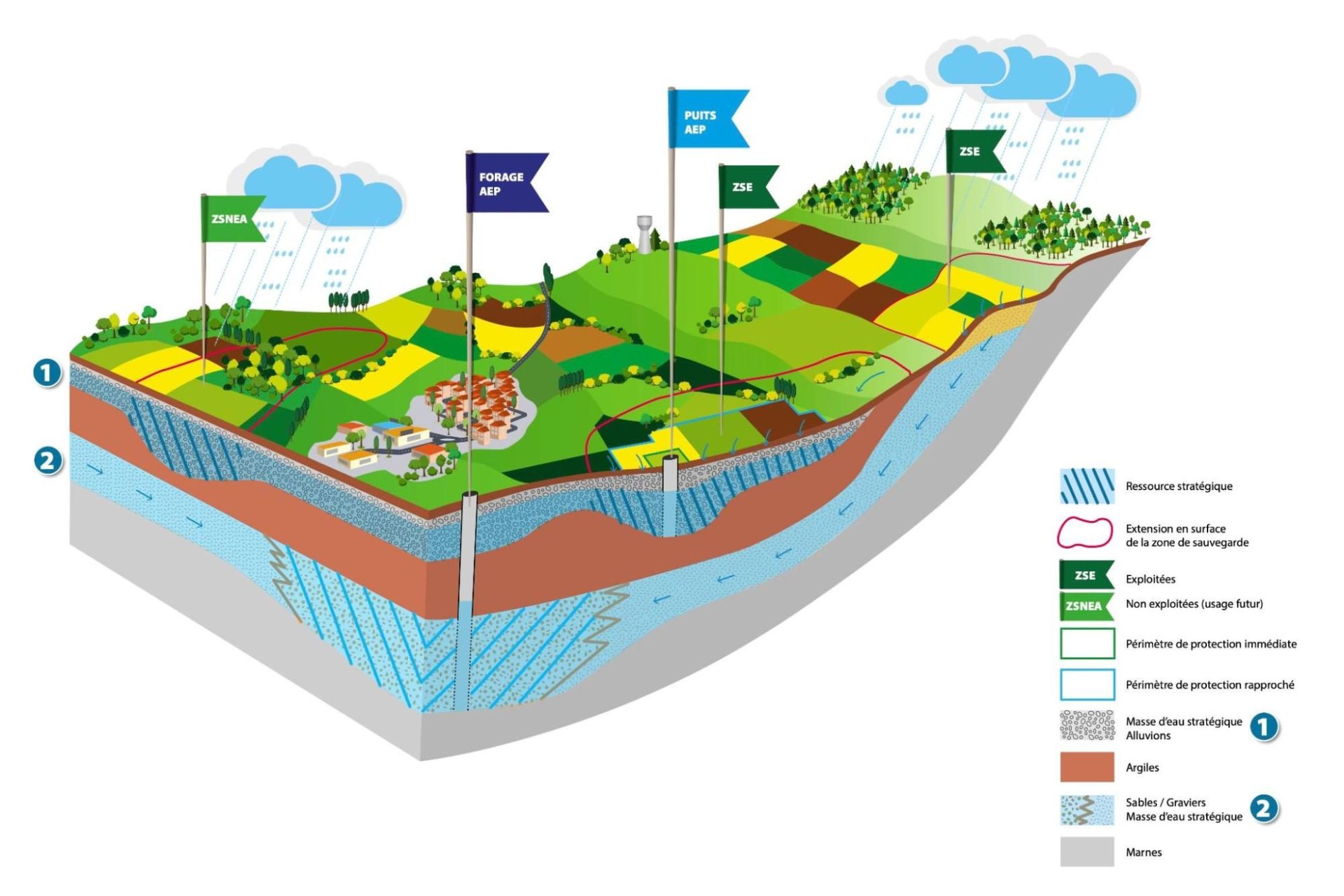

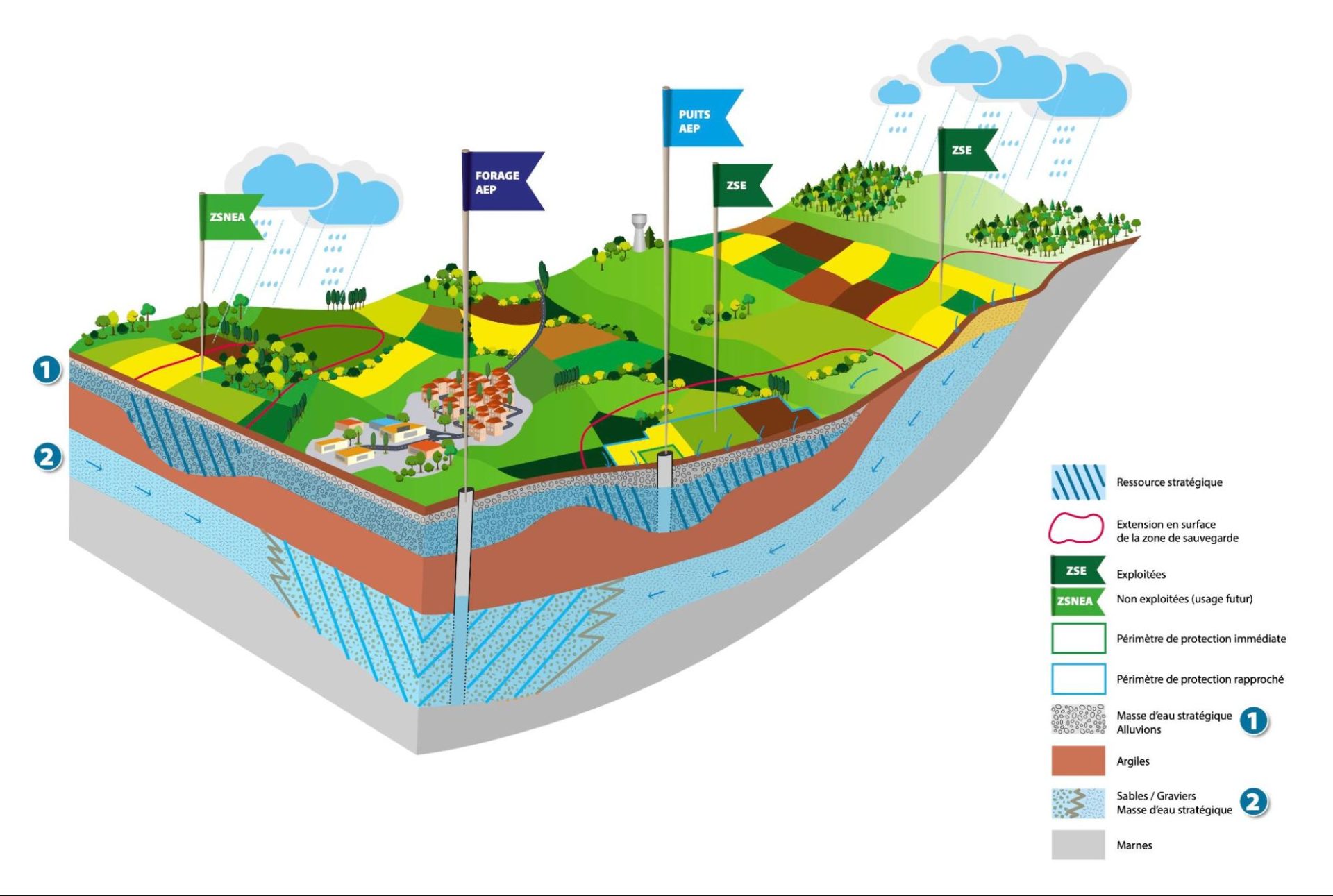

Des zones dites « de sauvegarde » de taille adaptée sont à délimiter pour protéger les ressources stratégiques sur le long terme. Elles sont délimitées en croisant le fonctionnement hydrogéologique de la ressource, sa vulnérabilité et les pressions qui s’y exercent.

Deux types de zones de sauvegarde sont donc à différencier :

- les ZSE (zones de sauvegarde exploitées) : des zones pour la préservation de ressources d’ores et déjà exploitées pour l’AEP actuellement ;

- les ZSNEA (zones de sauvegarde non exploitées actuellement) : des zones pour la préservation de ressources présentant un fort intérêt pour un approvisionnement futur, mais non encore exploitées pour l’AEP.

L’identification des zones de sauvegarde vise à :

- circonscrire les secteurs sur lesquels mettre en œuvre des actions spécifiques, graduées en fonction de la vulnérabilité,

- encadrer certaines activités pour maintenir une qualité de l’eau compatible avec la production d’eau potable sans recourir à des traitements lourds,

- garantir l’équilibre entre les prélèvements et la recharge naturelle ou le volume disponible.

Le périmètre des zones de sauvegarde comprend :

- pour les ressources actuelles : le(s) site(s) d’implantation de(s) captage(s) et leur(s) bassin(s) d’alimentation et/ou portion d’aquifère en relation avec la ressource prélevée, et sur laquelle des pressions de prélèvement ou de pollution pourraient avoir un impact significatif ;

- pour les ressources futures : le(s) secteur(s) le(s) plus propice(s) à l’implantation de futur(s) captage(s) ainsi que l’impluvium et/ou la portion d’aquifère en relation avec la ressource sur laquelle des pressions de prélèvement ou de pollution pourraient avoir un impact significatif.

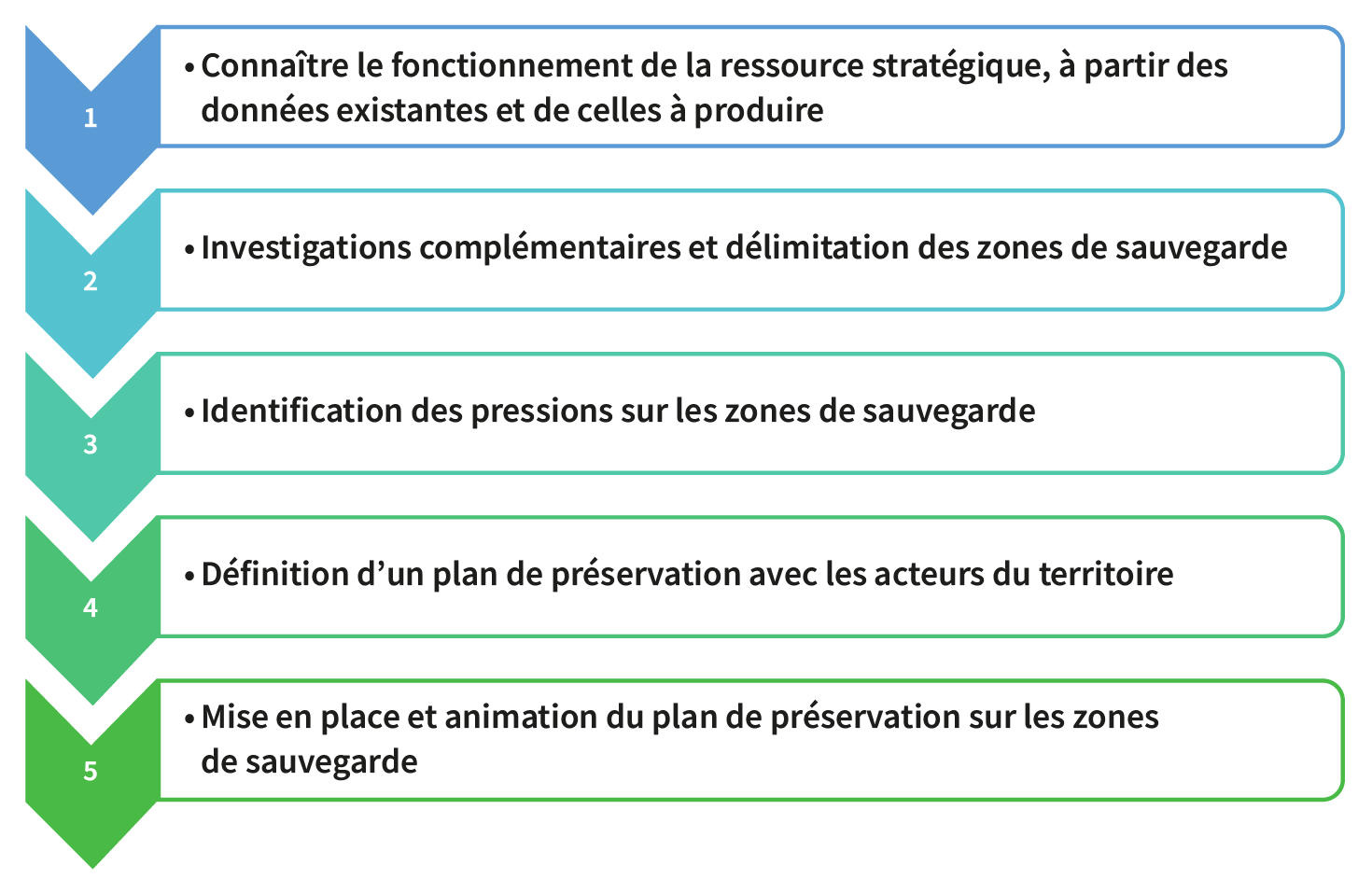

La démarche de préservation des ressources stratégiques se déroule en 6 grandes étapes :

1. Connaître le fonctionnement de la ressource stratégique :

La finalité de ce bilan est d’identifier les données existantes et manquantes pour délimiter les zones de sauvegarde des ressources stratégiques.

La compilation des données existantes est un travail essentiel pour la complétude et le bon déroulement de l’étude, et pour l’obtention de résultats fiables.

Il s’agit d’exploiter toutes les informations utiles à l’objectif qui pourraient exister dans des rapports d’étude, des cartes ou des bases de données existantes. Toutes ces informations et données ne sont pas forcément pertinentes, mais il est nécessaire de les prendre en compte et d’en tirer un état des lieux le plus exhaustif possible. Ces éléments peuvent être anciens, mais cela n’enlève rien à leur intérêt avec des éléments d’informations qui peuvent être plus complets et précis que ceux apportés par des études plus récentes. En plus de l’exploitation d’études à caractère local ou n’intéressant par exemple qu’un unique captage, il sera intéressant – s’il en existe – de se reporter à des études réalisées à des échelles plus vastes pour obtenir une vision plus globale de la ressource et de son fonctionnement.

Le travail de collecte et d’analyse des documents bibliographiques doit permettre d’établir cet état des connaissances et d’apporter tous les éléments disponibles pouvant caractériser les ressources. Il comprendra donc :

- Les diverses études techniques sur le fonctionnement de la ressource,

- Les suivis piézométriques, les suivis de débit et les analyses qui sont régulièrement faites,

- Les documents techniques et réglementaires sur les captages s’il y en a,

- Les documents d’outils de gestion de l’eau (SAGE, PTGE, documents d’urbanisme…),

- etc.

Une fois ce premier travail fait, il faut identifier les données manquantes pour délimiter les zones de sauvegarde (cf définition au point 2).

Pour cela on peut se baser sur la liste des données et informations importantes pour la délimitation des zones de sauvegarde rédigée dans le guide de l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse.

4. Définition d’un plan de préservation avec les acteurs du territoire :

Une fois les pressions identifiées sur le territoire, il faut regarder ce qui est déjà fait pour la préservation de la ressource, et comment aller plus loin. Un panel des outils existants pour répondre à chaque type de pressions est proposé dans le guide « Identifier et préserver les ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable ».

Un dialogue territorial doit être mis en place avec les acteurs qui peuvent avoir un impact sur les ressources stratégiques pour coconstruire le plan de préservation.

Ce dialogue a pour objectifs de sensibiliser ces acteurs à la préservation de la ressource en eau et de réfléchir à un aménagement du territoire réfléchi avec une vraie prise en compte cette problématique dans les années à venir.

2. Investigations complémentaires et délimitation des zones de sauvegarde :

Voir paragraphe ci-dessus « Qu’est-ce qu’une zone de sauvegarde ? »

Si l’on possède déjà toutes les informations nécessaires pour délimiter les zones de sauvegarde, il n’est pas nécessaire de réaliser cette étape.

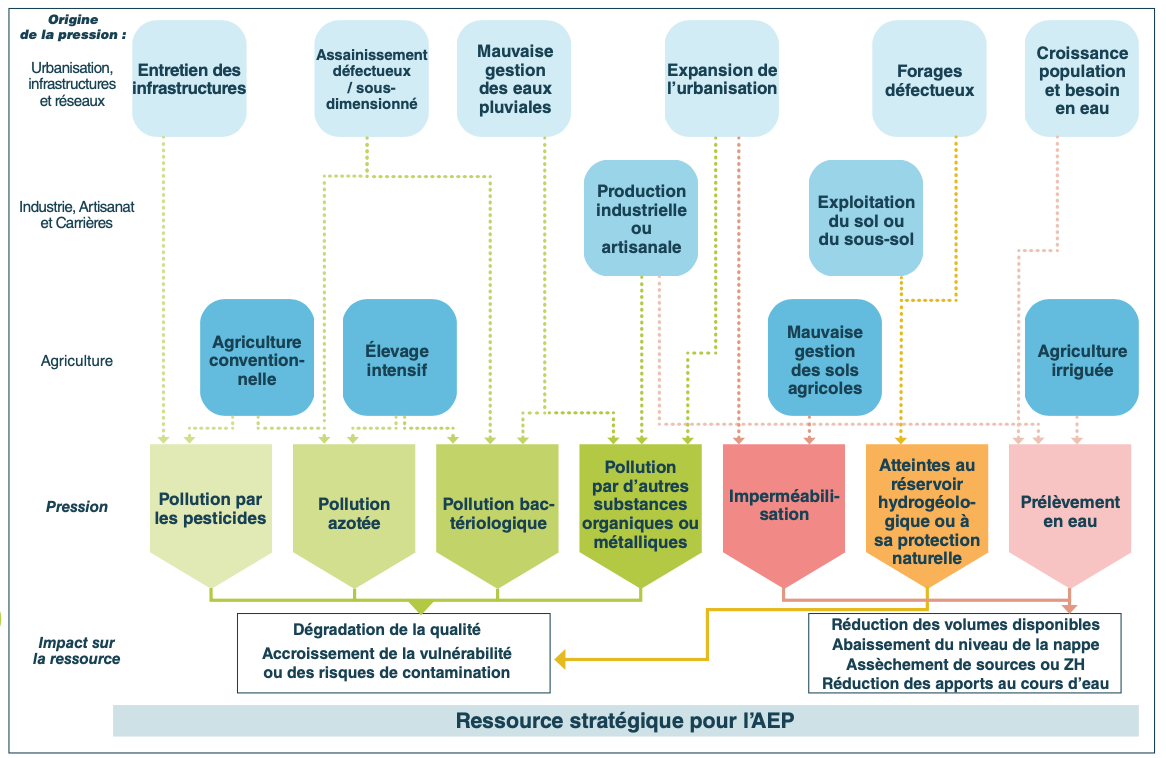

3. Identification des pressions existantes sur les zones de sauvegarde :

Une fois les zones de sauvegarde délimitées, on réalise un diagnostic des pressions existantes menaçant la bonne qualité d’eau de la ressource mais aussi sa quantité.

5. Mise en place et animation du plan de préservation sur les zones de sauvegarde :

Le maître d’ouvrage, grâce à son animateur, mettra en œuvre le plan de préservation sur les zones de sauvegarde.

Le maitre d’ouvrage sera accompagné d’un comité de pilotage pour assurer la bonne mise en place du plan de préservation et un bilan des actions réalisées sera fait régulièrement (environ tous les 3 à 5 ans) pour un meilleur suivi.

La démarche de préservation des ressources stratégiques se base sur l’existant et le complète avec des actions qui vont plus loin. Par exemple, il existe déjà pour la grande majorité des captages d’eau potable, des périmètres de protection les protégeant des pollutions ponctuelles et accidentelles dans leurs alentours. Cela peut être complété par des actions de diminution des pollutions diffuses sur le long terme dues à l’agriculture, aux rejets industriels et à une mauvaise gestion des eaux usées et pluviales, dans le cadre de la préservation de la ressource stratégique.

Plusieurs types de structures peuvent porter une démarche de préservation des ressources stratégiques :

- Celles compétentes dans le domaine de l’eau et de la gestion des milieux aquatiques : structures de gestion dédiées lorsqu’elles existent, telles que EPTB, EPAGE, syndicat de nappe ou départements ayant conservé une mission sur l’eau,

- Celles compétentes pour l’alimentation en eau potable : syndicat de production ou EPCI (Établissement Public de Coopération Intercommunale).

La question du portage du projet est bien-sûr déterminante. Il s’agit, à l’échelle de la masse d’eau, de trouver le porteur le mieux positionné pour conduire la démarche, par rapport à son domaine et territoire de compétence.

Les études sur les ressources stratégiques sont, dans la mesure du possible, réalisées sous la maîtrise d’ouvrage des structures de gestion de l’eau, animatrices de SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau) ou de contrats de milieux lorsqu’il en existe sur les masses d’eau stratégiques, ou des collectivités compétentes en matière d’eau potable ou d’urbanisme (EPTB/EPAGE, Communes et EPCI, syndicats des eaux chargés de l’AEP, etc.).

Sur le territoire d’un SAGE, si le SDAGE n’a pas procédé à l’identification des zones de sauvegarde des ressources stratégiques, le plan d’aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques identifie ces zones, au plus tard le 31 décembre 2027 (Loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique).

Les structures suivantes peuvent par exemple porter la démarche :

- Structure porteuse de la Commission Locale de l’Eau,

- Département,

- Métropoles,

- EPCI,

- EPTB,

- Communes,

- Structures Gemapiennes,

- Syndicats de nappes,

- Syndicats de bassin versant,

- Parcs Naturels Régionaux.

Si votre collectivité souhaite initier une démarche de préservation des ressources stratégiques de son territoire, elle devra :

- Savoir quelles ressources sont considérées comme étant stratégiques sur son territoire (voir question ci-dessus « Quels sont les territoires concernés par les ressources stratégiques ? ») ;

- Prendre connaissance des autres études en cours sur le territoire, en demandant à l’ASCOMADE, l’agence de l’eau ou la DREAL ;

- Prendre contact avec les financeurs potentiels (agence de l’eau, conseils départementaux, PNR, …) ;

- Créer un COPIL spécifique qui vous accompagnera pour cette étude (voir question ci-dessous « Qui associer à la démarche ? ») ;

- Lancer l’étude, soit en interne si le maître d’ouvrage dispose de toutes les compétences nécessaires, soit en faisant appel à un prestataire.

Ce schéma résume l’ensemble des acteurs concernés :

Un COPIL de suivi de la démarche doit être créé dès le lancement. Celui-ci regroupe :

- Le maître d’ouvrage,

- Les représentants des services de l’État,

- Les financeurs,

- Les organismes chargés d’urbanisme (notamment dans la rédaction des SCOT et/ou des PLU/PLUi).

Lors de la concertation des acteurs du territoire, il est également nécessaire d’associer les catégories d’acteurs susceptibles d’être impactés dans leurs pratiques (acteurs du monde agricole, de la gestion forestière, de la gestion routière, citoyens, industriels…).

Une fois les pressions existantes identifiées sur les zones de sauvegarde, on peut regarder dans le guide RS, quels outils peuvent être mobilisables selon le besoin.

On y retrouve des exemples rédigés pour une prise en compte de la préservation des RS dans les documents d’urbanisme (PLU/PLUi, SAGE, SCOT…), des accompagnements auprès des agriculteurs pour mettre en place des pratiques plus respectueuses de l’environnement (PSE, MAEC…), ou encore des outils fonciers.

Ce travail devra être réalisé en concertant les acteurs du territoire qui pourront être concernés (voir question ci-dessus « Qui associer à la démarche ? »).

Enfin, il est à noter que l’utilisation de ces actions/outils de préservation vient en complément de ce qui existe déjà sur le territoire, d’où l’importance de se concerter avec les acteurs du territoire pour savoir ce qui est déjà fait.

Une fois le plan de préservation défini, il faut le faire vivre dans le temps. Pour cela, il est recommandé de :

- Élaborer un plan de financement pour ce plan d’action : certaines actions peuvent être coûteuses et par conséquent, il est important de définir comment celles-ci seront financées (par la collectivité, par l’agence de l’eau, par la chambre d’agriculture…) ;

- Établir une gouvernance claire : il est important de définir le rôle de chaque structure dans l’animation de ce plan de préservation et notamment, qu’il y ait une structure qui anime la coordination de l’ensemble de ces actions (dans l’idéal, la structure qui a porté l’étude) ;

- Mettre en place une instance (COPIL ou COTECH) qui sera chargée d’évaluer l’avancement du plan d’action en définissant des indicateurs et des objectifs.